Avis - Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait

Ce document est la version HTML accessible du Avis - Pour une véritable protection juridique des conjointes de fait, disponible en format PDF sur le site Web du Conseil du statut de la femme.

Table des matières

Avis

Dans la partie juridique de cet avis, les notes bibliographiques prendront la forme normalement appliquée dans le domaine du droit. Les normes de références bibliographiques du Conseil du statut de la femme, habituelles aux sciences sociales, auront cours dans le reste du texte.

Glossaire

- Conjoint

Chacune des deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui forment un couple, qu’elles soient liées par le mariage, par une union civile ou par consentement mutuel, ou union de fait.

- Conjoint de fait

-

Chacune des deux personnes qui forment un couple, de même sexe ou de sexe différent, vivant en union de fait ou union libre, et qui ne sont pas mariées ni unies civilement. Les conjoints de fait sont assimilés à des conjoints mariés, à moins que le contexte ne s’y oppose. Plusieurs lois et programmes fédéraux ou provinciaux, dont la liste se trouve dans les pages suivantes, accordent aux conjoints de fait des droits et des obligations comparables à ceux des conjoints mariés. La durée de vie maritale nécessaire pour que les couples soient reconnus comme conjoints de fait varie selon les lois et les programmes, mais la présence d’un enfant issu de l’union ressort comme un critère déterminant dans tous les cas.

Les quelques exemples suivants montrent bien que les programmes et la majorité des lois assimilent les conjoints de fait aux conjoints mariés, mais qu’il n’y a pas d’harmonie quant aux caractéristiques précises des conjoints de fait.

- Régie des rentes du Québec

-

« Votre conjoint de fait est la personne avec qui vous vivez maritalement depuis :

- au moins 3 ans

- 1 an si un enfant est né ou doit naître de votre union ou si vous avez adopté un enfant ensemble. »

- Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

-

« La personne qui, à la date du décès du travailleur :

- est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui;

ou

- vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe;

et

- réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union, et est publiquement représentée comme son conjoint. »

- Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

-

« Votre conjoint (de droit ou de fait). Un conjoint de fait est une personne de même sexe ou de sexe différent :

- qui vit maritalement avec vous depuis au moins un an;

ou

- qui vit maritalement avec vous et est le père ou la mère biologique ou adoptif (de droit ou de fait) d'au moins un de vos enfants. »

- Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles

-

« Personne âgée d'au moins 16 ans, de même sexe ou de sexe différent :

- qui vit maritalement depuis au moins un an avec le garant ou le parrainé principal;

- qui a une relation maritale depuis au moins un an avec le garant ou le parrainé principal, mais qui ne peut vivre avec lui parce qu'elle est persécutée ou est l'objet d'un contrôle pénal. »

- Revenu Québec

-

« Le conjoint de fait est une personne (du sexe opposé ou du même sexe) qui, à un moment de l'année (…), selon le cas :

- vivait maritalement avec vous et était la mère ou le père biologique ou adoptif (légalement ou de fait) d'au moins un de vos enfants;

- vivait maritalement avec vous depuis au moins 12 mois consécutifs (toute rupture de l'union de moins de 90 jours n'interrompt pas la période de 12 mois). »

- Agence du revenu Canada

-

« Un conjoint de fait est une personne qui n'est pas votre époux, qui vit avec vous dans une relation conjugale et qui remplit l'une des conditions suivantes :

- elle vit avec vous dans une relation conjugale et votre relation actuelle avec cette personne a duré au moins 12 mois sans interruption;

- elle est le parent de votre enfant, par la naissance ou l'adoption;

- elle a la garde, la surveillance et la charge entière de votre enfant (ou elle en avait la garde et la surveillance juste avant que l'enfant atteigne l'âge de 19 ans). »

- Droit de retrait (Opting out)

En droit matrimonial, faculté donnée par la loi aux conjoints de se soustraire, par contrat, à l’application de la loi prévoyant le contenu et les modalités de partage du patrimoine familial, selon certaines formalités.

- Famille

Groupe de personnes qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, l’alliance, l’union libre ou l’adoption. Suivant le Dictionnaire du recensement 2011, une famille est formée des membres d’un couple marié ou vivant en union libre et de leurs enfants s’il y a lieu, ou d’un parent seul vivant avec au moins un enfant (Statistique Canada).

- Mariage

-

Union entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, dont la célébration peut être religieuse ou civile, qui détermine certains droits et obligations entre époux, notamment :

- respect, fidélité, secours et assistance;

- la protection de la résidence familiale et de ses meubles;

- le partage des biens accumulés pendant le mariage;

- le devoir d’assumer conjointement les dettes contractées pour les besoins de la famille;

- l’obligation alimentaire entre ex-conjoints;

- la possibilité d’obtenir une prestation compensatoire pour la contribution à l’enrichissement de l’autre conjoint. (Éducaloi; ministère de la Justice)

- Ménage

Une personne ou un groupe de personnes qui habitent sous le même toit. Un ménage peut se composer d’une ou de plusieurs familles partageant le même logement, d’un groupe de personnes non apparentées ou d’une personne vivant seule.

- Obligation alimentaire

Obligation entre conjoints de subvenir aux besoins de la vie quotidienne de l’autre même après une rupture lorsque ceux-ci sont mariés ou unis civilement. L’obligation alimentaire s’applique aussi entre les parents et les enfants.

- Pension alimentaire (aliments)

Somme d’argent versée par un ex-conjoint à l’autre ex-conjoint pour lui permettre d’assurer sa subsistance (nourriture, vêtements, logement, etc.) ou celle des enfants issus de leur union (pension alimentaire pour enfant).

- Union civile

Union entre deux personnes dont la portée juridique est comparable à celle du mariage. Entre 2002 (Loi instituant l’union civile) et 2005 (Loi sur le mariage civil), l’union civile était la seule possibilité pour des conjoints de même sexe de bénéficier d’un droit égal au mariage. (Éducaloi; ministère de la Justice)

- Union de fait (ou union libre)

Union conjugale entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, qui n’offre aucune protection juridique dans le Code civil du Québec aux conjoints en cas de rupture, à moins que ceux-ci n’aient conclu un contrat de vie commune.

Sources : Éducaloi www.educaloi.qc.ca; Statistique Canada www5.statcan.gc.ca/subject-sujet/theme-theme.action?pid=40000&lang=fra&more=1; Ministère de la Justice www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union-civ.htm#definitions.

Lois accordant aux conjoints de fait les mêmes droits et les mêmes obligations qu’aux conjoints mariés ou unis civilement (ministère de la Justice)

- Législation québécoise

- Loi sur les accidents du travail

- Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

- Loi sur l’aide financière aux études

- Loi sur l’aide juridique

- Loi sur l’assurance automobile

- Loi sur les assurances

- Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

- Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

- Loi sur les élections scolaires

- Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

- Loi sur les coopératives

- Loi sur les impôts

- Loi sur la taxe de vente du Québec

- Loi sur les normes du travail

- Loi sur les tribunaux judiciaires

- Loi sur le régime de rentes du Québec

- Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics

- Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

- Loi sur les régimes complémentaires de retraite

- Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

- Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

- Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

- Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

- Loi sur le régime de retraite des enseignants

- Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

- Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

- Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

- Loi sur l’aide financière aux études

-

Législation canadienne

- Régimes de pensions du Canada

- Loi sur la citoyenneté

- Loi sur l’assurance-emploi

- Loi de l’impôt sur le revenu

- Loi sur la sécurité de la vieillesse

- Loi sur le partage des pensions de retraite

- Loi sur les sociétés de caisse de retraite

- Loi sur l’emploi dans la fonction publique

- Loi sur la pension de la fonction publique

- Loi sur les régimes de retraite particuliers

- Loi sur les prestations de retraite supplémentaires

- Loi sur les allocations aux anciens combattants

Source : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/union.htm#Anchor-49575

Introduction

Le Québec est aujourd’hui la société industrialisée où l’on recense la plus grande proportion de couples vivant en union de fait. En 2011, 37,8 % des couples se retrouvent dans ce type d’union contre 62,2 % qui sont mariés. La tendance est encore plus frappante chez les jeunes: les deux tiers des femmes âgées de 15 à 34 ans vivant en couple étaient conjointes de faits (ISQ, 2011). De plus, 63 % des enfants naissent de parents non mariés.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a moins d’un demi-siècle, en effet, les conventions sociales empêchaient pratiquement qu’une femme et un homme vivent une relation conjugale sans s’être mariés. À moins d’avoir été officialisée par un acte de mariage, devant l’Église ou devant le législateur, leur union ne pouvait bénéficier de la reconnaissance sociale. Les couples cohabitant hors des liens du mariage étaient de ce fait très rares. En 1970, la situation reflétait encore largement cette vision. On estimait qu’à l’époque, environ 90 % des gens (88 % des femmes et 92 % des hommes) se marieraient au moins une fois avant leur 50e anniversaire. La propension à se marier a chuté depuis lors : en 2011, les taux de nuptialité ne sont plus que de 32 % pour les femmes et de 29 % pour les hommes.

L’importance croissante du nombre de couples en union de fait par rapport à celui des couples mariés est certainement liée à la mutation des valeurs sociales qui s’est manifestée au Québec à partir des années 1960. Ces transformations ont permis que l’union de fait, autrefois jugée immorale parce que contraire à l’ordre social, soit progressivement acceptée, puis reconnue socialement, et à certains égards juridiquement, au même titre que le mariage.

Ces changements sociaux ont amené la reconnaissance des conjoints de fait dans la plupart des programmes sociaux gouvernementaux, de même que sur le plan fiscal, où ils sont assimilés aux couples mariés, en présence d’un enfant issu de l’union ou de certains critères de durée de vie commune. Mais ces diverses transformations n’ont pas abouti à une redéfinition des rapports de conjugalité entre les conjoints de fait eux-mêmes en matière juridique. Ainsi, alors que la dernière réforme du droit de la famille au Québec, en 1980, visait à accroître la protection des époux lors de la rupture, notamment par l’introduction de la prestation compensatoire, il faut noter que les conjoints de fait en sont totalement écartés.

La réforme de 1980 reconnaissait également pour la première fois la pleine égalité des époux, et visait à donner un statut analogue aux enfants, qu’ils soient nés de parents mariés ou non, en abolissant la notion d’ « enfants naturels ». Avec le délaissement marqué de la nuptialité, voilà que ces acquis juridiques échappent aux couples non mariés.

Cette distinction sur le plan juridique entre les statuts conjugaux se fonde en grande partie sur la notion de liberté de consentement. En droit, un tel consentement doit être éclairé. Or, comme il sera plus amplement démontré dans cet avis, une grande confusion réside au sein de la population quant aux véritables droits et obligations entourant le statut des conjoints de fait, alimentée en grande partie par le fait que les programmes sociaux et les lois fiscales leur accordent les même obligations qu’aux couples mariés, ce qui laisse sous-entendre dans l’esprit de plusieurs qu’ils seraient titulaires des mêmes droits.

En outre, la notion de libre choix individuel occulte le fait que la décision de se marier formellement relève d’un accord mutuel. La jurisprudence récente, notamment l’affaire Éric. c. Lola1 qui a connu un grand retentissement public, a contribué à remettre à l’avant-scène les limites constitutionnelles du statu quo et la nécessité pour le législateur québécois de revoir l’encadrement juridique des conjoints de fait, dans un souci d’équité pour l’ensemble des citoyennes et citoyens, ainsi que pour tous les enfants du Québec.

À la lumière des changements significatifs qui sont survenus dans la conjoncture sociale au Québec depuis la dernière réforme majeure du droit de la famille en 1980, et pour les motifs plus amplement exposés dans cet avis, le Conseil du statut de la femme considère que le statu quo juridique n’assure plus une protection adéquate des femmes au chapitre de leurs droits collectifs, considérant le caractère systémique des disparités engendrées par la non-reconnaissance juridique de l’union de fait à l‘égard de celles-ci.

Le Conseil se préoccupe des conditions matérielles dans lesquelles les Québécoises vivront avec leur famille, advenant la rupture de leur couple, si leur union conjugale n’est pas pleinement reconnue par la loi. S’il a longtemps défendu un traitement différencié entre les couples mariés et non mariés lors de la rupture, c’était au nom de l’autonomie et de l’égalité des personnes, selon la conjoncture sociale de l’époque. Il soutenait que les femmes étaient sur la voie de l’autonomie économique et qu’elles seraient capables de faire le choix le plus avantageux pour elles, pour peu qu’elles reçoivent une information adéquate et complète sur les droits et obligations conférés par le mariage ou par l’union de fait.

Le Conseil défendait cette position, jugeant que l’entrée massive des femmes sur le marché du travail, en leur permettant d’acquérir leur autonomie économique, les placerait en position d’égalité au sein du couple. De cette façon, elles seraient en mesure de négocier, avec leur partenaire, les aspects économiques de leur union et, le cas échéant, de leur séparation. Le Conseil tenait avant tout à ce que les femmes soient autonomes économiquement et qu’elles restent conscientes que la meilleure sécurité économique découle de la formation et de l’emploi.

Cette position semblait d’ailleurs justifiée par un lien statistique que l’on pouvait observer dans les années 1970, particulièrement au Québec, entre le niveau d’éducation des femmes qui vivaient en union de fait et celui des femmes mariées. Le recensement faisait en effet ressortir qu’en 1981, les femmes diplômées de l’université avaient moins tendance à contracter un mariage que les non-diplômées : 58 % des diplômées québécoises étaient mariées, ce qui était le cas de 73 % des femmes non diplômées. Pendant ce temps, 8 % des diplômées et 5 % des non-diplômées vivaient en union de fait. Ce lien statistique, suggérant que l’union de fait aurait été plus compatible avec l’autonomie économique des femmes, ne s’est pas maintenu dans le temps et, en 2006, l’influence des études universitaires (diplôme) sur la propension des femmes à se marier avait pratiquement disparu au Québec2.

Se montrant attaché au principe de liberté de choix pour les femmes, le Conseil a donc recommandé au législateur, dans les avis qu’il a publiés sur la question de 1979 à 1997, de ne pas inclure dans le Code civil de dispositions visant à assujettir les conjoints de fait aux mêmes droits et obligations que les conjoints mariés. Préserver la différence entre le mariage et l’union de fait devait permettre, selon lui, de respecter la différence d’intention entre les partenaires des deux formes d’union. Le Conseil préconisait alors la mise sur pied de campagnes d’information dans le but de favoriser les choix responsables et éclairés des femmes. Outre les droits liés au mariage et à l’union de fait, il soutenait que l’information devait porter sur les avantages qu’ont les conjoints de fait à conclure des conventions visant la propriété et le partage de leurs biens, ainsi que sur l’obligation alimentaire des conjoints à la suite d’une rupture.

Mais aujourd’hui cette posture ne cadre plus avec la réalité sociale québécoise. L’union de fait est de plus en plus répandue au Québec, et cette tendance est appelée à se maintenir, si l’on se fie au comportement des jeunes générations. Le nombre de couples vivant en union de fait s’est presque multiplié par 4 (3,7), entre 1986 et 2011, pendant que le nombre de couples mariés diminuait de 13 %. En 2011, parmi les jeunes femmes (âgées de 15 à 35 ans) vivant en couple, une minorité (32 %) était mariée. Et les naissances en dehors des liens du mariage sont maintenant majoritaires : alors qu’en 1981, 15,6 % des naissances étaient le fait de parents non mariés, cette proportion s’élevait à 63,3 % en 2012 (Institut de la statistique du Québec, « Naissances selon l’état matrimonial des parents, Québec, 1951-2012 »). En outre, ces unions de fait sont de plus en plus instables, tout comme les mariages : 12 ans après le début de la vie commune, près de la moitié des unions de fait datant des années 1990 ont mené à une séparation (Comité consultatif sur le droit de la famille, 2013, p. 10). S’ajoutant à ce contexte démographique, le fait qu’un grand nombre de familles monoparentales qui sont dirigées par une femme ont aujourd’hui à vivre dans la précarité financière à la suite de la dissolution de leur couple a poussé le Conseil à revoir sa position de façon à mieux tenir compte de la réalité des ex-conjointes et de leurs familles. L’enjeu de cette révision est de s’assurer que les conjointes de fait ne se trouvent pas désavantagées par leur statut matrimonial, en cas de rupture. Puisque l’investissement des femmes dans la sphère domestique se fait au détriment de leur sécurité économique, comme il sera démontré dans cet avis, le Conseil considère qu’il est nécessaire d’accorder une forme de protection juridique au conjoint de fait le plus vulnérable sur le plan économique (femme ou homme), lequel ne peut compter, dans l’état actuel du droit de la famille, sur pratiquement aucune compensation financière de son ex-conjoint à la rupture. Une révision allant en ce sens tiendra compte à la fois des choix individuels des femmes et de la protection des intérêts économiques de la famille, assurant ainsi leur protection sur le plan collectif.

Des études ont prouvé que la rupture ou le divorce entraînent une

baisse du niveau de vie des femmes (Crespo, 2009; Galarneau et Sturrock, 1997). La juge L’Heureux-Dubé a souligné, en 1992, dans l’arrêt

Moge c. Moge (Cour suprême du Canada, CanLII 25, paragr. 849) que la rupture du mariage avait des conséquences économiques difficiles pour les

femmes. Elle a repris cette idée dans son opinion dissidente dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh (2002,

paragr. 116) : « Il est bien connu que le divorce accroît la probabilité qu’un des conjoints divorcés vivra au-dessous du seuil de pauvreté. Ce problème

touche de la même façon les conjoints de fait hétérosexuels qui vivent une rupture. »

Même avec la protection du législateur, on le sait, le divorce ne garantit pas la sécurité économique des ex-conjoints, mais dans le cas de l’union de fait, l’absence d’encadrement légal visant à atténuer les conséquences financières en cas de rupture nous permet de supposer que les ex-conjointes de fait sont plus exposées à ce risque d’appauvrissement que les ex-épouses.

Cela contredit, selon nous, la théorie du choix éclairé qui se serait exercé au moment d’entreprendre la vie conjugale. Il est difficile, en effet, de soutenir que les femmes qui se trouvent appauvries par la rupture d’une union de fait aient véritablement choisi, en toute connaissance de cause, le type d’union qui protégerait le mieux leurs intérêts financiers. Elles n’ont pas pris non plus, dans le cadre d’un contrat avec leur conjoint, les moyens d’assurer une contrepartie financière à leur investissement dans les soins de la famille ou l’entretien de la maisonnée3, ni ceux d’encadrer les conséquences d’une éventuelle séparation.

Le Conseil estime que le choix par défaut de l’union de fait ne signifie pas d’emblée que les conjoints de fait – les femmes en particulier – souhaitent ainsi délibérément se soustraire à la protection du droit.

Qui plus est, la possibilité d’un choix réel est

limitée lorsque l’un des partenaires refuse de se marier. À propos des conjointes de fait, l’avocate Jocelyne Jarry se demande d’ailleurs avec justesse

: « Choisissent-elles vraiment de ne pas se marier ou subissent-elles

la décision d’un conjoint qui, lui, n’y voit assurément aucun avantage. Ainsi, il faut être deux pour se marier et le refus de l’un emporte le choix de

l’autre »

(Jarry, 2008 : 20). De même, dans le jugement de la Cour suprême Québec (Procureur général) c. A, connu sous le nom de

Éric c. Lola4, la juge Abella a soutenu que « le régime actuel fondé sur l’adhésion volontaire (…) ne reconnaît

pas que la décision de se marier formellement est une décision mutuelle. Un des

membres du couple peut décider de refuser de se marier ou de s’unir civilement et ainsi priver l’autre du bénéfice d’un soutien alimentaire nécessaire

lorsque la relation prend fin »

(2013 CSC 5, paragr. 375).

Les couples sont susceptibles d’adopter les mêmes comportements, au

sein de la maisonnée ou dans leur communauté, et ce, indépendamment de leur statut matrimonial. D’ailleurs, la juge Abella a fort bien décrit la similitude

des comportements des conjoints de fait et des conjoints mariés, lors du jugement Éric c. Lola : « Ils forment des unions de longue durée; ils se partagent

les tâches ménagères et il s’établit entre eux une grande interdépendance; et, fait crucial, le conjoint financièrement dépendant, et par conséquent

vulnérable, subit, au moment de la dissolution de la relation, les mêmes inconvénients que les conjoints mariés ou unis civilement »

(ibid.,

opinion de la juge Abella, paragr. 284). Nous démontrerons dans cet avis que les conjointes de fait ont tendance, tout comme les

épouses, à prendre de leur temps salarié pour s’occuper des enfants ou accomplir des tâches ménagères. Est-il équitable qu’advenant la rupture de leur

couple elles soient privées de la protection financière qui est accordée aux ex-épouses à la suite d’un divorce?

Cette situation est d’autant plus inéquitable que les conjoints de fait sont soumis, durant leur union, aux mêmes lois sociales et fiscales que les conjoints mariés. Pourquoi ce principe ne s’applique-t-il plus au moment de la rupture?

Le Conseil est d’avis que les conjoints de fait ne doivent plus être exclus du champ d’application des dispositions du Code civil en matière familiale et qu’il faut protéger les conjoints les plus vulnérables du risque d’appauvrissement lié à la dissolution du couple. En adoptant cette position, il n’ignore pas que les femmes du Québec se sont scolarisées massivement au cours des dernières décennies et que plusieurs d’entre elles exercent de nos jours des emplois mieux rémunérés que par le passé. Aujourd’hui, 29% des femmes vivant en couple touchent un revenu supérieur à celui de leur conjoint, ce qui ne veut pas dire que ce revenu est nécessairement élevé (Sussman et Bonnel, 2006). On le voit, la position du Conseil non seulement tient compte des intérêts individuels des femmes, mais vise aussi à préserver l’ensemble des familles des risques d’appauvrissement en cas de rupture de l’union de fait.

Depuis 2009, la cause très médiatisée d’Éric c. Lola

a mis cet enjeu sur la place publique. Selon un sondage datant de 2010 et portant sur cette affaire, une majorité de répondants appuyaient le statu quo. En

effet, 56 % d’entre eux affirmaient qu’en l’absence d’un contrat de mariage, « aucun des conjoints de fait ne devrait avoir de responsabilité

financière envers l’autre lors d’une rupture (excluant la pension alimentaire aux enfants) »

(Castonguay, 2010 : A4). Bien que « Lola », conjointe de

multimillionnaire, ne soit pas le meilleur exemple pour témoigner de l’appauvrissement des conjointes de fait après une rupture, son accès à des

ressources financières considérables lui a permis d’aller jusqu’en Cour suprême et de mettre en lumière les conséquences économiques qu’aurait, pour

d’autres femmes moins aisées, l’absence d’obligation alimentaire et de partage du patrimoine familial dans l’union de fait.

Jusqu’à maintenant, le mouvement féministe québécois n’a pas fait de cet enjeu une priorité de lutte, espérant que les femmes s’engagent sur la voie de l’indépendance économique. Seules la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ) et une poignée de juristes du Québec demandent depuis plusieurs années une réforme du droit familial québécois qui tienne compte des conséquences économiques des ruptures des unions de fait. Compte tenu des réalités sociales et économiques actuelles, le Conseil considère que le respect du droit à l’égalité réelle requiert la reconnaissance de l’investissement des conjointes de fait dans la sphère privée.

Dans le présent avis, le Conseil s’intéresse principalement à la situation des couples composés d’une femme et d’un homme, mais il garde en vue qu’une réforme éventuelle s’appliquera à toutes les personnes vivant en union de fait, qu’elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Les problèmes économiques découlant de la rupture sont aussi présents dans les unions de même sexe.

Nous décrirons, au premier chapitre, le contexte social qui existait, au Québec, à la transformation du couple et de la famille, entre les années 1970 et aujourd’hui, ainsi que la croissance du nombre d’unions de fait qui en a résulté. Le deuxième chapitre présente un portrait statistique des familles : on y confirme la prévalence des unions de fait et des naissances hors mariage, dans la société québécoise d’aujourd’hui, ainsi que la place croissante des familles monoparentales. Des données permettent ensuite de comprendre la situation économique des femmes et des hommes vivant en couple ainsi que celle des parents séparés. Le chapitre 3 traite sommairement de l’évolution du droit familial, s’intéressant particulièrement au cas des couples non mariés. Au chapitre 4, nous examinons l’encadrement juridique de la conjugalité de fait dans différentes juridictions qui pourraient inspirer le Québec. Au cinquième chapitre, nous formulons des recommandations à l’endroit du législateur afin que les conjoints de fait puissent bénéficier d’une protection juridique en cas de rupture.

Chapitre 1

Évolution des relations matrimoniales au Québec

La transition du Québec d’une société traditionnelle à la modernité s’est échelonnée sur plusieurs décennies : ce passage est le résultat d’une lente transformation des valeurs qui s’est manifestée à partir des années 1960. Jusqu’au début de cette décennie, le mariage se présentait comme l’institution fondatrice du couple et de la famille, celle à laquelle il était pratiquement impossible de se soustraire (Collectif Clio, 1992 : 527 et suiv.). Le droit familial était alors régi par le Code civil du Bas-Canada (en vigueur de 1866 à 1980), et le mariage était l’unique forme d’union conjugale qui soit acceptée socialement. Dans ce cadre, la puissance maritale et paternelle et la fidélité de l’épouse étaient les piliers du bon fonctionnement de la famille. Les unions de fait, les naissances hors mariage et les ruptures de mariage étaient jugées comme immorales et donc réprimées. La stabilité matrimoniale était aussi la seule solution envisagée, parfois au détriment de l’équilibre psychique des conjoints.

À partir des années 1970, le déclin du mariage a fait place à d’autres formes d’unions conjugales. Malgré les transformations radicales de la conjugalité, les pratiques au sein du couple sont demeurées calquées sur une vision plutôt traditionnelle des rapports sociaux de sexe. Les femmes continuent d’assumer une plus grande part des responsabilités domestiques et familiales, ce qui nuit à leur activité professionnelle.

Le déclin du mariage

Les mariages d’autrefois n’étaient pas d’une harmonie ni d’une solidité à toute épreuve. Dans son essai sur l’avènement de la modernité au Québec, Colette Moreux a saisi, à partir des propos de résidentes et de résidents de petites communautés rurales ou urbaines du Québec, recueillis au début des années 1970, les sentiments qu’inspirait à la population la profonde révolution qui commençait à modifier les rapports entre les femmes et les hommes au sein des couples et dans la société québécoise :

Renouveau religieux, libération de la femme, épanouissement de l’enfant, les promesses du modernisme [apparaissaient] à tous les niveaux difficiles à concrétiser. Leur séduction a d’abord servi à barbouiller le gris du passé, à donner l’envie « d’une autre chose» un peu vague, mais certainement localisée du côté du bonheur. Cependant quand l’enthousiasme de la rupture d’avec la triste tradition doit enfin se matérialiser en décisions concrètes, les modèles se dérobent. Ces carences prescriptives ne sont certes pas propres à notre communauté, elles touchent tous les groupes confrontés aux idéologies tertiaires; quelles que soient leur nature, leur origine, ne se définissent-elles pas toutes par leur silence normatif, l’autonomie créatrice qu’elles demandent au sujet? Mais lorsque, (…), de tels mots d’ordre tombent sur des sociétés encore enserrées dans les rigueurs normatives de leur tradition, ils risquent fort de laisser l’individu démuni lorsqu’il aura rejeté d’un revers de la main insouciant tout l’univers prescriptif d’un passé devenu sans objet (Moreux, 1982 : 276).

Si l’influence de l’Église catholique, combinée à la

force des contraintes juridiques et économiques, a longtemps suffi à maintenir les couples et les familles « unis aux yeux de la société, mais

désunis à l’intérieur de la maisonnée»

, la population a brusquement rejeté le carcan de l’influence religieuse sur la vie maritale et nombre de

couples ont choisi de mettre fin à leur relation matrimoniale. À la fin des années 1960, l’adoption de la Loi sur le

divorce (1968) devait permettre à ces couples d’officialiser leur séparation. Jusqu’alors, seule une loi privée permettait d’obtenir

un divorce5. L’introduction du mariage civil (1969) a rendu possibles de nouveaux mariages pour les conjoints

divorcés.

Dans son ouvrage Le mariage en question. Essai sociohistorique, Renée B. Dandurand (1988 : 101) affirme que les femmes, davantage que leurs partenaires de vie, ont commencé à remettre en question le mariage traditionnel qui, encourageant la division sexuelle du travail au sein des couples et dans la société, était contraire à leurs aspirations à l’égalité. La conjoncture de l’époque leur offrait d’ailleurs la possibilité de s’émanciper de la domination économique de leur mari en exerçant un emploi rémunéré; le contexte social incitait également les couples à définir de nouveaux modèles capables de concrétiser l’idéal moderne d’autonomie et de réalisation de soi. L’auteure fait ressortir que les femmes du début des années 1970, conscientes que la vie matrimoniale comportait de nombreux freins à leur épanouissement, étaient ainsi mieux placées pour comprendre les nouveaux modes de vie choisis par leurs enfants et plus enclines que les hommes à accepter l’évolution des relations conjugales.

Cette montée de l’individualisme, liée au passage du Québec à la modernité, a été analysée par l’avocate et sociologue de la famille Dominique Barsalou. Celle-ci s’est penchée, dans son ouvrage Ma mère de travaille pas. Le traitement juridique de la mère au foyer en droit québécois de la famille, sur ce phénomène et sur l’influence des institutions d’État, de la famille et du couple sur l’individualisation d’un sujet particulier du droit : la mère au foyer.

Dominique Barsalou rappelle que c’est durant la deuxième moitié du 19e siècle que l’individu commence à être valorisé et sa liberté reconnue face au pouvoir du roi et de l’État. La première étape du passage à la modernité a conduit, avec le développement de l’État de droit, à un individualisme abstrait, où les individus sont perçus comme semblables, libres et égaux. Commençant dans les années 1960, la seconde modernité a poussé plus loin l’individualisation en mettant l’accent sur les différences entre les individus, sur leur authenticité et sur leur droit d’être reconnus pour ce qu’ils sont vraiment. Les institutions doivent prendre acte de l’originalité de chacune et de chacun, et même la soutenir. Les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés, créées dans cette mouvance, consacrent la primauté des droits individuels. Pour Barsalou, l’interprétation donnée par la Cour suprême à la Charte canadienne des droits et libertés constitue une illustration de cette reconnaissance des différences individuelles. L’auteure décrit les chartes comme les nouveaux « piliers éthiques ».

Alors que, durant la première modernité, la vie des individus continuait d’être marquée, profondément et de manière prévisible, par leur genre, leur situation conjugale ou leur revenu, cette conscience du poids des modèles sociaux tend à disparaître dans la seconde modernité. L’individu deviendra alors responsable de créer non seulement sa vie, mais aussi son univers normatif: il devra assumer individuellement les conséquences de ses choix.

Pour le Conseil, ce phénomène d’individualisation rend

les personnes aveugles aux déterminants sociaux à l’origine de leurs choix. Pourtant, ceux-ci limitent les possibilités qui s’offrent à elles.

Les rôles des différents acteurs continuent d’être marqués, au sein de la famille, par les rapports sociaux de sexe. Par conséquent, la

liberté de créer sa vie et de choisir son univers normatif, accessibles en principe à tout individu, ne se présentent pas de la même manière

aux femmes qu’aux hommes. « [L]eur vie n’est plus définie exclusivement par la famille, mais leurs responsabilités familiales sont encore

beaucoup plus importantes que celles assumées par les pères »

(Barsalou, 2013 : 50). Ce constat sera illustré statistiquement au chapitre

suivant.

Ainsi, considérant le cas des femmes qui, préparées par leur socialisation au travail de mère, font des choix déterminés par les rapports sociaux inégalitaires, il est impossible de soutenir qu’elles sont les seules responsables de leurs choix. S’appuyant sur un tel présupposé, le droit québécois conduit actuellement à un renforcement des inégalités sociales constatées entre les sexes (Ibid. p. 202). Mais à l’heure où le législateur examine les diverses options d’une réforme du droit familial, il est essentiel de prendre conscience de la dimension collective de la division sexuelle du travail et de ses effets sur la vie matérielle des individus et des couples.

La recherche de nouveaux modèles conjugaux

Il a résulté des nombreux bouleversements sociaux survenus depuis la Révolution tranquille (dont l’augmentation du nombre de femmes en emploi et aux études supérieures), une transformation profonde des valeurs portées par le projet conjugal, celles-ci faisant désormais une plus large place à l’aspiration individuelle au bonheur et à l’accomplissement personnel. On a assisté, parallèlement, à l’apparition de nouvelles formes de conjugalité qui se sont substituées au mariage. C’est ainsi que la société québécoise a développé une acceptation envers le divorce, les relations sexuelles prénuptiales, les naissances hors mariage et les unions de même sexe. On a aussi assisté à l’essor rapide des dissolutions maritales et à l’expansion du nombre d’unions de fait.

Après avoir atteint, en 1972, le sommet inégalé de 53 967 mariages célébrés annuellement au Québec, le nombre de mariages déclinera sans cesse jusqu’à nos jours pour atteindre en 2012 le nombre de 23 491.

Dans ce contexte de mutation des valeurs, les modifications apportées au droit de la famille ont accentué l’évolution du portrait d’ensemble des familles québécoises. L’introduction, en 1969, du mariage civil a permis à certains couples d’officialiser leur union sans pour autant se soumettre aux diktats de l’Église. Les mariages religieux continuaient d’être reconnus en droit civil, mais il existait désormais une célébration purement civile du mariage. En 2012, presque la moitié (48,6 %) des mariages de conjoints de sexe opposé sont des mariages civils (ISQ, 2013b).

Les divorces ont fait une apparition timide en 1970 dans les statistiques démographiques, à la suite de l’adoption de la Loi sur le divorce, en 1968. Ils se sont rapidement multipliés, à partir de 1985, par suite des modifications apportées à cette loi. En remplaçant comme motifs les fautes maritales6 par le seul fait d’être séparé, la Loi sur le divorce a en quelque sorte libéralisé le recours à cette procédure. Alors qu’en 1970, on estimait que 14 % des mariages conclus au Québec se soldaient par un divorce, depuis 1990, c’est environ 50 % des mariages qui se terminent de cette façon.

Au chapitre suivant, nous examinerons de façon plus approfondie l’évolution statistique de la structure des familles québécoises selon le statut matrimonial.

Une division du travail qui tarde à changer

L’évolution du droit et la reconnaissance du principe d’égalité entre les femmes et les hommes a produit des transformations dans la conjugalité, mais la division sexuelle du travail continue de façonner différemment les aspirations des femmes et des hommes. C’est ainsi que les pratiques au sein du couple sont demeurées calquées sur une vision plutôt traditionnelle des rapports sociaux de sexe, les femmes étant préparées, par leur socialisation, à assumer la majeure partie du travail familial non rémunéré.

Les transformations décrites plus haut

ont eu pour principal effet de rendre accessible à tout couple qui désire cohabiter le choix de vivre comme mari et femme, et ce, le plus

simplement du monde. L’extrait suivant d’un blog sur le droit et les finances est symptomatique de la perception, répandue aujourd’hui chez les

jeunes couples, de l’équivalence entre mariage et concubinage : « Une vie maritale c’est identique à concubinage ou union

libre. Le concubinage ou vie maritale reste une situation de fait sans statut spécifique »

(Droit-finances.net, page consultée le 28 octobre 2013).

On constate que la révolution des valeurs ne s’est pas conclue par l’avènement d’une organisation résolument égalitaire des rapports sociaux de sexe. Des études qualitatives, de même que l’examen des statistiques, confirment la persistance, chez les membres de la génération montante, du partage inégal du travail parental et domestique entre les hommes et les femmes, et ce, quel que soit le statut matrimonial du couple (ISQ, 2010; Surprenant, 2009).

Même si, au cours des dernières décennies, les femmes ont accru leur présence dans la sphère publique et leur participation au marché du travail de façon continue, y compris lorsqu’elles sont mères de jeunes enfants, elles demeurent les principales responsables du travail non rémunéré dans la sphère privée. Mariées ou en union de fait, elles subissent plus fortement que leur conjoint le poids des exigences contradictoires du travail rémunéré et du travail domestique et familial.

En s’appuyant sur des entrevues avec 16 jeunes vivant en couple et âgés de 20 à 30 ans, Marie-Ève Surprenant a étudié comment les femmes et les hommes d’aujourd’hui s’y prennent pour concilier la famille et le travail. Elle a observé que, même au sein de cette génération qui a grandi dans la foulée des changements sociaux engendrés par le mouvement féministe, les habitudes de vie égalitaires tardent encore à se concrétiser :

Pour plusieurs d’entre eux, la mère est et sera toujours le parent principal, les hommes se satisfaisant d’un rôle de soutien, en dépit de la volonté d’engagement et de l’investissement accru des jeunes pères. [Face aux] différentes contraintes de la conciliation famille-travail, ce sont en majorité les jeunes femmes qui ont tendance à se retirer du marché du travail, pour une période plus ou moins longue, au bénéfice de la vie familiale (Surprenant, 2009 : 103).

En y regardant de plus près, l’auteure décèle tout de

même une évolution des mentalités et des pratiques, puisque, après avoir divisé l’échantillon en trois catégories, selon la perception que les

répondantes et les répondants avaient de l’égalité et de son actualisation dans le quotidien, elle a observé que, pour les plus égalitaires

(celles et ceux qui voient le couple comme la rencontre de deux individus distincts et autonomes), l’instauration de pratiques égalitaires

repose sur la communication : « Contrairement aux jeunes des catégories précédentes, le partage des tâches fait l’objet de nombreuses

discussions et négociations au sein de leur couple, tant au début de la cohabitation que par la suite »

(Ibid. p.

55).

Le partage du travail non rémunéré tend donc à devenir une préoccupation chez les jeunes couples, mais les pratiques résolument égalitaires tardent à se matérialiser.

Le coût assumé par les femmes

La maternité continue d’avoir des conséquences majeures sur l’insertion professionnelle des femmes. Elle incite plusieurs d’entre elles à opter pour le travail à temps partiel ou pour la semaine comprimée, à refuser des promotions ou à interrompre temporairement leur participation au marché du travail pour s’occuper des enfants (Tremblay, 2012). Dans le cas des hommes, au contraire, ce sont plutôt les obligations professionnelles qui empiètent sur la vie familiale.

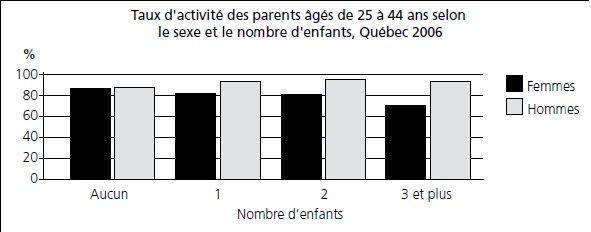

Le taux d’emploi des parents

Les résultats du recensement de 2006 nous apprennent que le taux d’activité et le taux d’emploi des hommes âgés de 25 à 44 ans augmentent avec le nombre d’enfants, contrairement à ceux des femmes qui diminuent. En outre, l’Enquête sur la population active a permis de montrer qu’en 2008 comme en 1976, les hommes qui ont des enfants de 12 ans ou moins consacrent au travail rémunéré un nombre d’heures hebdomadaires supérieur à celui des hommes de ce groupe d’âge n’ayant pas d’enfants (écarts de +1,8 et de +1,7 heures en 1976 et 2008), contrairement aux femmes qui réduisent leurs heures de travail lorsqu’elles ont des enfants (écarts de –4,0 et de –1,2 heures en 1976 et 2008). Ces données, présentées dans le graphique et le tableau suivants, permettent de croire que l’arrivée des enfants intensifie la présence des femmes dans la sphère domestique et pousse les hommes au travail salarié.

Source : ISQ, Le marché du travail et les parents, 2009.

| Année | Présence d’enfants | Femmes | Hommes |

|---|---|---|---|

| 1976 | Sans enfants de 12 ans et moins | 36,6 | 41,4 |

| Avec enfants de 12 ans et moins | 32,6 | 43,2 | |

| 2008 | Sans enfants de 12 ans et moins | 35,7 | 39,5 |

| Avec enfants de 12 ans et moins | 34,5 | 41,2 |

Source : ISQ, Le marché du travail et les parents, 2009.

Le phénomène a des racines sociétales, affirme l’avocate en droit familial, Jocelyne Jarry :

La société a réussi cet exploit extraordinaire d’imputer aux mères des responsabilités sans partage, en plus de tous les autres rôles sociaux qu’il faut aujourd’hui exercer pour en être partie intégrante et être un individu estimé : travailleur compétent et infatigable, citoyen informé et engagé, écologiste, érudit, bénévole à ses heures, guide et tuteur de nos enfants, environnementaliste, nutritionniste, sportif soucieux de sa santé, etc. (Jarry, 2008 : 170).

Ainsi, dans un couple, le fait d’avoir des enfants à charge comporte des conséquences économiques nettement plus lourdes pour les femmes que pour les hommes, particulièrement en ce qui a trait à la progression en emploi et du revenu, une situation qui se répercute sur les revenus touchés tout au long de la carrière et jusqu’au moment de la retraite. Si l’on compare les gains moyens d’emploi des femmes et des hommes, en tenant compte du fait que les femmes travaillent davantage à temps partiel7, souvent pour se charger des responsabilités familiales, les femmes gagnent 71,5 % du revenu des hommes (Statistique Canada, tableau 202-0102).

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a montré que l’écart entre les heures rémunérées des femmes et des hommes provient surtout du nombre d’heures d’absence pour obligations personnelles ou familiales, qui est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (71,2 h/an contre 18,5 h/an) et du nombre d’heures supplémentaires rémunérées, plus élevé chez les hommes que chez les femmes (47,5 h/an contre 19,8 h/an) (ISQ, 2012a : 254).

Dans les familles recomposées, qui constituent 16 % des familles du Québec (voir tableau 2), il est permis de croire que, lorsque les femmes réduisent leur participation à un emploi rémunéré pour s’occuper de leurs enfants, elles le font aussi pour ceux de leur conjoint, s’il en a eu d’une union précédente.

L’utilisation des congés parentaux

Depuis 2006, le Régime québécois d’assurance parentale permet aux parents de prendre congé de leur emploi rémunéré à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, tout en recevant une compensation financière, pourvu qu’ils aient cotisé au régime et qu’ils aient touché un revenu assurable d’au moins 2 000 $. Le régime de base offre à la mère un congé de maternité d’une durée maximale de 18 semaines et au père un congé de paternité non transférable d’une durée maximale de 5 semaines. Il permet de plus aux parents de partager entre eux un congé parental de 32 semaines additionnelles. Durant la période de congé, le parent prestataire recevra des versements équivalant à 70 % de ses gains d’emploi moyens ou à 55 % de ces gains, le taux dépendant du régime choisi (régime de base ou régime particulier).

Dans le cadre d’une vaste étude portant sur la participation des parents au marché du travail, l’ISQ a notamment examiné l’évolution, entre 2001 et 2006, de la prise de ces différents congés par les nouveaux parents, en comparant la situation au Québec à celle de l’ensemble du Canada.

L’étude nous apprend qu’au Québec comme au Canada, la prise d’un congé par les pères a augmenté durant la période et qu’elle a fait un bond, au Québec, entre 2005 et 2006. L’introduction du Régime québécois d’assurance parentale en 2006, avec un congé de paternité de 5 semaines exclusif aux pères – non transférable à la mère – a causé cette hausse. En 2005, quelque 45 % des pères avaient pris congé à la suite de l’arrivée d’un enfant : en 2006, c’est 75 % d’entre eux qui en ont pris un. La prise d’un congé par les mères semble plus stable sur cette période, fluctuant entre 80 % et 90 %, au Québec comme au Canada.

L’étude révèle en outre qu’une grande proportion de pères retournent travailler avant que l’enfant ait atteint l’âge d’un mois. Les pères québécois sont toutefois moins nombreux que les pères canadiens à reprendre le travail aussi rapidement. En 2006, 63,9 % des pères canadiens âgés de 15 à 49 ans étaient retournés au travail alors que leur plus jeune enfant avait moins d’un mois, comme 43,1 % des pères québécois du même groupe d’âge. Comme les auteurs de l’étude, nous croyons que cette différence peut être liée au congé de paternité exclusif de 5 semaines dont bénéficient les pères québécois (ISQ, Le marché du travail et les parents, p. 51).

Nous constatons que la plupart des mères prennent un congé de maternité et un congé parental totalisant au moins 6 mois. Au Québec, 41,1 % des mères reviennent au travail quand leur plus jeune enfant a entre 6 et 11 mois et 44,9 % le font lorsque l’enfant atteint un âge se situant entre 12 et 48 mois (idem).

Cette prise d’un congé plus long par les mères a pour conséquences de réduire leurs gains d’emploi et d’accroître leur dépendance économique vis-à-vis de leur conjoint. Du côté des pères, l’allongement de leur congé pour avoir soin d’un enfant nouveau-né aurait pour principaux effets de créer un rapprochement entre le père et l’enfant et de favoriser sa prise en charge des responsabilités familiales, pour les années subséquentes. Ceci rendrait possible un partage plus équilibré entre les conjoints du travail familial gratuit et du travail rémunéré.

Une charge familiale variable

À la suite de l’arrivée d’un enfant, la plupart des parents retournent donc au travail dans un délai inférieur à 4 ans. Mais une proportion non négligeable (17 %) de mères ne sont pas retournées sur le marché du travail quatre ans après la naissance de leur dernier enfant. Parmi celles-ci, on trouve notamment les mères d’enfants qui souffrent d’un trouble de développement ou d’un handicap sévère. Ces enfants, requérant quotidiennement des soins lourds et complexes, ne peuvent de ce fait s’intégrer à un groupe ordinaire dans le réseau des centres de la petite enfance ou dans le réseau scolaire. L’un des parents doit alors se rendre disponible pour leur apporter les soins requis par leur état. Cela signifie, pour le parent visé, un retrait prolongé du marché du travail ou l’adoption d’un horaire de travail réduit, dans son emploi rémunéré.

Lorsque le couple désignera celui des deux parents qui apportera les soins à l’enfant handicapé ou ayant des besoins particuliers, la décision personnelle sera influencée par les normes de genre qui amènent les femmes à se définir d’emblée comme plus disponibles pour le travail auprès des enfants ou des beaux-enfants. Cette tendance sera renforcée par le critère de maximisation des revenus familiaux qui, le plus souvent, jouera dans le même sens. Si un écart significatif existe entre les revenus des deux conjoints, ce critère amènera celui qui touche les revenus les plus faibles à rester à la maison. Dans l’état actuel du marché du travail, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi rémunéré au salaire minimum et, lorsqu’elles travaillent à temps plein, elles touchent en moyenne un revenu inférieur à celui des hommes. Il arrive plus souvent que ce soit elles, plutôt que leur conjoint, qui soient désignées pour avoir soin des enfants.

D’autres tâches associées à la vie familiale peuvent, de la même façon que la présence d’un enfant ayant des besoins particuliers, entraîner le retrait partiel ou total d’un des deux conjoints du marché du travail. Citons à ce titre les cas de familles nombreuses, ceux des femmes qui jouent le rôle de proches aidantes pour leurs parents ou leurs beaux-parents en perte d’autonomie. Dans chacun de ces cas, l’application du critère du revenu pour désigner le conjoint qui quittera son emploi ciblera le plus souvent la conjointe.

En quittant de la sorte le marché du travail pendant plusieurs années, les femmes risquent de devenir dépendantes de leur conjoint pour assurer leur subsistance. Cette situation les placera dans un état de vulnérabilité économique qui s’exacerbera advenant la rupture du couple. La mère au foyer n’ayant pas exercé d’emploi rémunéré pendant un certain nombre d’années aura en effet renoncé aux gains pécuniaires que lui aurait procurés cet emploi et aux droits de retraite correspondants. Ces mères se déqualifient en étant absentes du marché du travail, leur réintégration peut donc être ardue, ce qui réduit leur autonomie économique. Pour le Conseil, puisque la désignation du conjoint qui restera au foyer pour remplir les tâches domestiques et familiales est un choix de couple influencé par des normes de genre inégalitaires, il serait dans l’ordre des choses que le couple assume, après la rupture, les conséquences financières de ce choix, plutôt que laisser le conjoint vulnérable aux prises avec ces conséquences.

Les lois sociales et les lois fiscales qui s’appliquent aux familles

La Loi sur les impôts du Québec (LRQ, c.I-3) et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ((1985), ch. 1 (5e suppl.)) prévoient des avantages sous forme de crédits d’impôt ou de déductions fiscales, destinés à soutenir les familles et les parents, qu’ils soient mariés ou en union de fait.

En outre, plusieurs programmes gouvernementaux visent à soutenir les familles ou à fournir une assurance aux personnes en emploi contre les risques de perte d’emploi ou d’accident. Songeons à la politique familiale, à la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23), au Régime québécois d’assurance parentale, à la prestation fiscale canadienne pour enfants, au Soutien aux enfants, au Régime de rentes du Québec, à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9), à la Loi sur l’assurance maladie (LRQ, c. A-29), à La loi sur l’aide aux personnes et aux familles (LRQ, c A-13.1.1) et à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LRQ, c A-3.001). Chacune de ces lois contient une définition de conjoint de fait et d’époux. Nous constatons que ces définitions ne sont pas uniformisées, chaque loi se caractérisant par des critères qui lui sont propres pour qualifier les conjoints de fait.

La politique familiale comprend les services de garde à contribution réduite, des mesures universelles de soutien aux enfants et d’autres mesures de soutien financier pour les familles à faible revenu. Le Régime québécois d’assurance parentale offre aux parents la possibilité de prendre des congés parentaux, de maternité et de paternité adaptés à leurs besoins, qu’ils soient salariés ou travailleurs autonomes. La prestation fiscale canadienne pour enfants est un paiement mensuel non imposable versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Elle inclut, le cas échéant, la prestation pour enfants handicapés. Au Québec, le Soutien aux enfants est un crédit d’impôt remboursable versé à toutes les familles admissibles ayant un enfant à charge de moins de 18 ans qui réside avec elles; il est complété par le supplément pour enfant handicapé. Celui-ci a pour objectif d’aider financièrement les familles à assumer la garde, les soins et l’éducation d’un enfant handicapé et la somme versée est la même pour tous les enfants admissibles, peu importe le handicap ou le revenu familial.

Similarités des formes d’union et de perceptions

Les couples en union de fait forment des entités familiales fonctionnellement comparables à celles des couples mariés. On constate qu’ils sont aussi féconds, sinon plus, que les couples mariés, ce dont témoignent les statistiques présentées au deuxième chapitre. Ils cohabitent, partagent le coût des dépenses familiales et acquerront éventuellement une résidence en commun. Ils feront des projets ensemble, se soutiendront mutuellement et il se développera une solidarité et une interdépendance entre les membres du couple. Ils auront des enfants dans des proportions équivalentes : en 2011, c’était le cas de 51,9 % des familles comptant un couple en union de fait et de 47,9 % des familles comptant un couple marié.

Plusieurs personnes croient à tort que les couples vivant en union de fait depuis quelques années sont soumis aux mêmes obligations juridiques que les couples mariés, lorsque survient la rupture de la relation. La sociologue Hélène Belleau attribue cette confusion au fait que les couples, mariés ou non, sont assimilés dans les lois sociales et fiscales alors qu’ils ne le sont pas en droit familial :

[D]e nombreux couples non mariés se pensent, à tort, aussi protégés que les couples mariés, tout en évitant l’institutionnalisation légale de leur union. On observe en effet que, bien qu’une coupure radicale persiste sur le plan légal entre union libre et mariage, les différents traitements législatifs et administratifs de l’union libre semblent conduire à une méconnaissance ou même à l’ignorance parmi la population québécoise des droits et devoirs qui lient les conjoints en union libre, et de ce qui distingue ceux-ci des couples mariés» (Belleau et Cornut-St-Pierre, 2011 : 85).

Dans une enquête qualitative portant sur les représentations de la

conjugalité que se font les jeunes couples, Hélène Belleau et son équipe ont observé que ces couples sont réticents à aborder les questions juridiques ou

financières parce que ces questions leur semblent incompatibles avec l’idéal amoureux. « La plupart des couples n’aiment pas parler de rupture et encore

moins d’argent entre eux ou de contrat : ces questions risquent le plus souvent de mettre en opposition les intérêts de chacun des partenaires voire de

semer un doute dans la relation de confiance qui prévaut entre les conjoints »

(Belleau et al., 2008 : 60).

Les auteurs concluent de leurs entretiens :

Il ressort clairement de cette enquête que la majorité des gens mariés et des conjoints de fait disent ne pas avoir pris en considération les dimensions légales dans la décision de se marier ou non (…).

Par ailleurs, on constate que les personnes les plus au fait des droits et obligations des conjoints sont ceux (sic) ayant connu une rupture antérieurement, celles ayant une formation juridique et certaines personnes mariées religieusement (Ibid. p. 69).

Et la retentissante cause Éric c. Lola ne semble pas avoir convaincu les Québécoises et les Québécois de mieux se protéger en cas de rupture. On aurait pu penser que cette affaire avait eu un effet éducatif, compte tenu de sa grande couverture médiatique. Il semblerait que non. Un sondage de la Chambre des notaires mené deux mois après l’arrêt du plus haut tribunal confirme que les personnes vivant en union de fait sont mal informées quant aux protections légales associées à cette forme d’union. La moitié des personnes interrogées croient ainsi qu’en cas de rupture entre deux conjoints de fait, tous les biens acquis pendant leur vie commune sont séparés en parts égales. En outre, la proportion de répondants qui ont dit croire que le conjoint le plus pauvre aurait droit à une pension alimentaire de la part de son ex-conjoint est presque aussi élevée que celle des personnes croyant qu’il n’y aurait pas droit (41 % contre 42 %). Les autres (17 %) ne savent pas ce qu’il en est. Enfin, moins d’un couple non marié sur cinq a prévu les conséquences de la rupture en signant une convention ou un contrat de vie commune : 11 % ont rédigé ce document devant notaire et 8 % l’ont rédigé entre eux et sans notaire (Chambre des notaires du Québec et CROP, 2013). Bref, une part importante de la population se croit, à tort, bien informée sur le statut des conjoints de fait. En réalité, la majorité de la population ignore qu’à défaut de testament, de contrat de vie commune et lorsque les biens ne sont pas détenus en copropriété, le Code civil ne garantit aucun droit aux conjoints de fait, au moment de la rupture.

En somme, les couples et les familles québécoises se sont transformés au cours des dernières décennies, avec l’avènement du divorce et la croissance de l’activité rémunérée des femmes. Les inégalités dans le partage du travail non rémunéré dans l’espace domestique continuent néanmoins d’avoir d’importantes conséquences sur la sécurité économique des femmes. Nous examinerons, au chapitre suivant, comment ces changements se sont matérialisés, faisant évoluer le portrait statistique de la famille, depuis les années 1980.

Chapitre 2

Portrait statistique des familles

Les transformations de la vision du couple au Québec, au cours des dernières décennies, se sont manifestées par une montée en popularité du choix de l’union de fait comme forme d’union conjugale des couples hétérosexuels.

La diversité des familles du Québec

Selon le Dictionnaire du recensement 2011, une famille est un groupe de personnes qui vivent dans le même logement et qui sont apparentées par le sang, l’alliance, l’union de fait ou l’adoption. Elle est formée des membres d’un couple marié ou vivant en union de fait et de leurs enfants s’il y a lieu, ou d’un parent seul vivant avec au moins un enfant. Le couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Une famille comptant un couple avec enfants peut encore être classifiée soit comme une famille intacte, si tous les enfants sont ceux des deux conjoints, soit comme une famille recomposée, si au moins un enfant est celui d’un seul des conjoints, sa naissance ou son adoption étant survenue avant la relation actuelle (Statistique Canada, 2012).

Le recensement de 2011 a permis de dénombrer 2 203 625 familles au Québec. Les couples sans enfants à charge forment 42,2 % des familles tandis que les couples avec enfants de tous âges vivant à la maison constituent 41,2 % de celles-ci. Les familles monoparentales, au nombre de 365 510, représentent une proportion de 28,7 % des familles avec enfants. Plus des trois quarts d’entre elles sont dirigés par un parent de sexe féminin.

Le tableau suivant présente la répartition des familles où vit au moins un enfant de 24 ans ou moins, selon qu’elles sont intactes, recomposées ou monoparentales. Nous avons été contraintes de nous limiter à ce sous-ensemble des familles, puisque les données sur les familles recomposées, publiées pour la première fois à la suite du recensement de 2011, excluent les familles où tous les enfants vivant à la maison sont âgés de 25 ans ou plus. Les familles recomposées sont dites simples si tous les enfants sont ceux d’un seul des conjoints; elles sont complexes si elles comptent au moins un enfant de chaque conjoint.

| Nbre | % | ||

|---|---|---|---|

| Familles intactes | 692 310 | 62,2 | |

| Familles recomposées | simples | 79 375 | 7,1 |

| complexes | 53 180 | 4,8 | |

| Familles monoparentales | Parent sexe féminin | 215 800 | 19,4 |

| Parent sexe masculin | 71 610 | 6,4 | |

| Total | 1 112 350 | 100,0 | |

Source : Données du recensement 2011, compilées par l’ISQ.

Par ailleurs, ces familles, comme l’ensemble des familles vivant au Québec, peuvent être natives, immigrantes, mixtes ou formées de résidents non permanents; elles peuvent avoir une identité autochtone, pluriautochtone ou mixte. Leur répartition entre familles intactes, recomposées ou monoparentales sera particulière à chacun des groupes correspondant à différentes identités culturelles. On trouve moins de familles monoparentales chez la population immigrante ou chez les résidents non permanents que dans la population native du Québec. Dans son Portrait statistique des familles au Québec 2011, le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) confirme cette caractéristique des familles non natives, en montrant que 23,2 % des familles immigrantes, mixtes ou formées de résidents non permanents qui comptaient des enfants de tous âges à la maison étaient monoparentales en 2006, ce qui était le cas de 29 % des familles natives (MFA, 2011 : 173).

Soulignons une autre particularité des familles immigrantes, influençant la taille des familles. L’ISQ constate « qu’au Québec, la fécondité des femmes nées à l’extérieur du Canada surpasse celle des natives » (ISQ, 2012b : 116). L’indice de fécondité des immigrantes s’élève à 1,9 enfant par femme en 2001-2006 tandis que celui des natives est estimé à 1,5 enfant par femme (idem).

Derrière le pourcentage moyen des couples qui vivent en union de fait, au Québec – 37,8 % de tous les couples ou 39,7 % des couples avec enfants – se cache une réalité qui ne peut être passée sous silence. Dans six régions du Québec, plus de la moitié des couples avec enfants vivent en union de fait. La région de Montréal qui est, de loin, celle qui compte la plus faible proportion de couples en union de fait, influence beaucoup la moyenne québécoise. Dans cette région qui regroupe près du quart (24,6 %) de la population du Québec en 2012, seulement 20 % des couples vivent en union de fait, ce qui tranche beaucoup avec la moyenne du Québec.

Comparé à la moyenne nationale de 39,7 %, ce faible pourcentage de couples en union de fait s’expliquerait principalement par la forte concentration de population immigrante que l’on trouve dans la région de Montréal. L’ISQ estime que, parmi les immigrants admis entre 2006 et 2010 et encore présents au Québec en janvier 2012, 63,5 % vivaient dans la région de Montréal (ISQ, 2013c : 44). En 2011, environ le tiers (33,2 %) de la population de l’agglomération de Montréal était née à l’extérieur du Canada (Communauté métropolitaine de Montréal, 2013). Cette proportion a connu une forte augmentation depuis 2001 : la population immigrante représentait alors 27,6 % de la population totale de l’agglomération de Montréal. Ce phénomène tranche avec la situation des autres régions : au Québec, hors du Grand Montréal, le poids de la population immigrante est passé de 2,3 % en 2001 à 3,2 % en 2011.

Or, la population immigrante affiche au Québec des taux

de nuptialité beaucoup plus élevés que la population native. Bien que nous ne disposions pas des données les plus récentes sur les taux de

nuptialité, une étude du démographe Louis Duchesne permet de les mesurer indirectement, à travers la proportion des naissances hors mariage,

observée chez les femmes immigrées au Québec. « Dans la cinquantaine de pays de naissance des mères retenus ici (ceux qui ont au moins 100

naissances enregistrées), le taux de naissance hors mariage varie de 2 % à 66 %. Ce sont les femmes nées dans les pays moyen-orientaux,

proche-orientaux et méditerranéens qui affichent les taux [de naissances hors mariage] les plus faibles, sans oublier la Chine». L’auteur

explique :« l’arrivée au Québec peut être lointaine, si elles ont

immigré étant enfants, mais […] les immigrantes, surtout les récentes, peuvent avoir encore les mêmes comportements matrimoniaux que dans

leur pays d’origine »

(Duchesne, 2004 : 13).

C’est donc la présence à Montréal d’une importante communauté issue de l’immigration qui donne à la région métropolitaine une proportion aussi élevée (80 %) de couples mariés. Si l’on exclut la région de Montréal, dans le reste du Québec, 46,1 % des couples avec enfants vivent en union de fait et 53,9 % sont mariés.

Du côté des familles autochtones, le ministère de la Famille et des Aînés a constaté que le pourcentage de familles monoparentales était légèrement plus élevé dans leur cas que dans celui des familles non autochtones. Il a également souligné que le type de famille dominant variait selon le groupe d’appartenance.

Par exemple, « chez les Inuits, les familles biparentales

constituent une majorité, alors que les parents seuls sont fortement majoritaires chez les Métis et ceux qui déclarent avoir une identité

autochtone multiple »

(MFA, 2011 : 183).

Les familles homoparentales, c’est-à-dire composées de

deux parents de même sexe, font maintenant partie de l’univers des familles de recensement (depuis 2001). Peu de données publiées nous

permettent de connaître le nombre de ces familles, qu’elles aient des enfants ou non. Par contre, le portrait des familles cité plus haut nous

apprend qu’en 2006, au Québec, « [e]nviron 410 enfants vivent dans une famille homoparentale (830 en 2001) »

. La plupart (1 140 ou 80,9 %) vivent avec un couple féminin. Les enfants

mineurs des familles avec deux parents de même sexe sont plus nombreux à vivre avec des parents féminins : c’est le cas de 90,5 % des enfants

âgés de 0 à 17 ans. De l’autre côté, 50,8 % des enfants majeurs habitant chez un couple homoparental ont des parents masculins (ibid., p.

272).

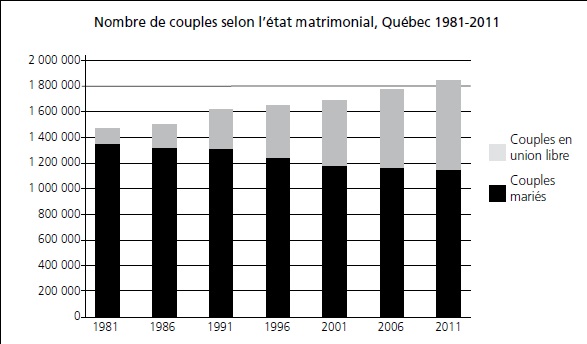

La popularité de l’union de fait

Si l’on se tourne maintenant vers le statut matrimonial des personnes vivant en couple, on s’aperçoit que la popularité de l’union de fait n’a cessé d’augmenter, au Québec, entre 1981 et 2011, comme le révèlent les données du recensement. En 1981, le Québec comptait en effet 120 885 couples en union de fait (avec ou sans enfants), ceux-ci formant 8,3 % de tous les couples, alors qu’en 2011, c’est 694 750 couples, soit près de quatre sur dix (37,8 %) qui vivaient en union de fait. Nous ne disposons pas de données antérieures à celles de 1981 puisque, jusqu’au recensement de 1976, les couples en union de fait étaient assimilés, dans les statistiques, à des couples mariés.

Source : Statistique Canada, Rencensement de la population

Le Québec se distingue en cela du Canada où, malgré une hausse sensible au cours des dernières années, 16,7 % des couples vivaient en union de fait en 2011, donc deux fois moins qu’au Québec. Il se distingue également en venant au premier rang des États occidentaux où la proportion de couples vivant dans ce type d’union est la plus élevée, même si les couples mariés y demeurent encore majoritaires. Le Québec surpasse à ce titre la Suède où 29 % des couples sont des conjoints de fait.

L’écart entre le Québec et le reste du Canada est encore

plus marqué chez les jeunes de moins de 35 ans. Dans le jugement Éric c. Lola, le juge LeBel l’a souligné, disant que : « Les jeunes Qué-

bécois optent pour l’union de fait dans des proportions nettement supérieures (51 %) à celles de l’ensemble des jeunes Canadiens (29 %) »

(Éric

c. Lola, paragr.126, opinion du juge LeBel).

Selon l’ISQ, 66 % des femmes âgées de 15 à 34 ans qui vivaient en couple en 2011 étaient conjointes de fait. (ISQ, « Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation conjugale, le groupe d’âge et le sexe, Québec, 2011 »).

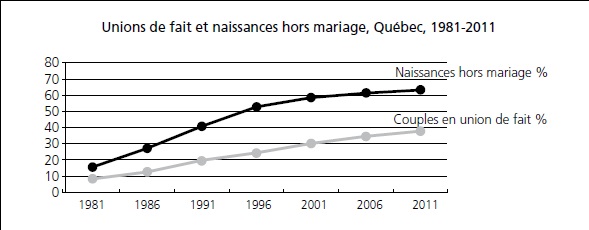

Les naissances hors mariage

Dans le Québec d’aujourd’hui (2012), près des deux tiers des enfants (63,3 %) sont nés de couples non mariés, alors qu’en 1981, 15,6 % des naissances avaient lieu hors mariage.

Cette proportion a d’ailleurs augmenté plus rapidement que celle des couples vivant en union de fait, comme l’illustre le graphique suivant.

Comparé aux pays de l’OCDE, le Québec est le territoire où l’on compte proportionnellement le plus de naissances hors mariage. En 2007, c’était le cas de 61,9 % des naissances, alors qu’aux États-Unis, la proportion était de 39,7 %, en France, de 51,7 %, et en Suède, de 54,8 % (MFA, 2013).

Dans une étude statistique portant sur le contexte de vie des enfants de moins de 5 ans, le ministère de la Famille et des Aînés constate que les jeunes enfants sont de plus en plus nombreux à vivre avec des parents non mariés. En 2006, c’était le cas de 45 % des enfants de moins de 5 ans, soit une proportion supérieure à celle des enfants du même groupe d’âge vivant avec leurs parents mariés (42 %). Les autres jeunes enfants, 13 %, vivaient dans une famille monoparentale.

La même étude fait ressortir que 8 % des familles connaîtront, durant la première année de vie des enfants, un épisode de vie en famille monoparentale (MFA, 2013).

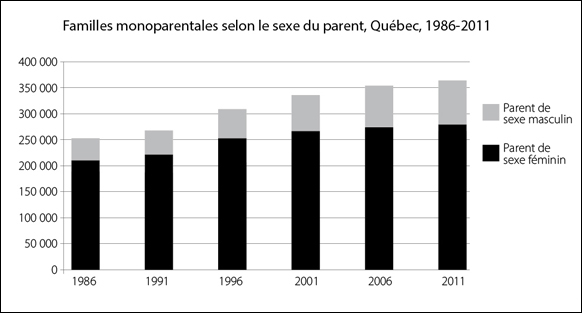

Les familles monoparentales

Au Québec, le nombre de familles monoparentales est en hausse continue. En 1986, les 252 805 familles monoparentales que l’on recensait au Québec représentaient 20,8 % de l’ensemble des familles avec enfants, alors qu’en 2011, ce nombre – 365 510 – correspond à 28,7 % de toutes les familles avec enfants.

La majorité des familles monoparentales (76 %) sont aujourd’hui sous la responsabilité d’une femme, et ce, bien que l’on ait enregistré une hausse de la proportion de celles qui sont dirigées par un homme. Cette proportion est passée de 17,5 % en 1986 à 24 % en 2011 (ISQ, « Familles selon la structure, la présence d’enfants et l’âge des enfants, Québec, 1986-2011 »).

Divers événements sont susceptibles d’expliquer la formation d’une famille monoparentale : naissance hors union, décès d’un parent, divorce ou séparation. De plus, la monoparentalité est en général un état transitoire dans l’histoire des familles. Mais la rupture de l’union de fait des parents ressort comme le principal événement à l’origine de la monoparentalité.

L’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec menée par l’ISQ a examiné le parcours familial des enfants de moins de 8 ans entre 1998 et 2006, en particulier le premier épisode de monoparentalité vécu par certains. On y observe que pour près de la moitié (48,8 %) d’entre eux, ce premier épisode était consécutif à la rupture de l’union de fait des parents comparativement à 26,2 % de ces épisodes qui étaient causés par la dissolution du mariage des parents. Par ailleurs, la naissance hors union était à l’origine de 24,3 % des premiers épisodes de monoparentalité vécus par les enfants de la même cohorte. Mentionnons que les enfants nés en 1997-1998 étaient issus en plus grande proportion d’unions de fait (48 %) que d’unions maritales (44 %).

Pour compléter ce portrait, ajoutons qu’un pourcentage infime des enfants qui ont vécu, avant l’âge de 8 ans, dans une famille monoparentale, l’ont fait à la suite du décès d’un de leurs parents (Ducharme et Desrosiers, 2008).

La gestion du revenu au sein des couples

Une étude de Statistique Canada basée sur les données de l’Enquête sociale générale de 2007 met en évidence les caractéristiques des couples qui influencent leur stratégie de gestion du revenu. Les revenus des deux conjoints seront-ils mis en commun, gérés séparément ou un des deux conjoints recevra-t-il une allocation de la part de l’autre? Cette étude, qui porte sur des personnes âgées d’au moins 45 ans et vivant au Canada, confirme que les couples en union de fait sont beaucoup plus susceptibles de séparer leurs revenus que les couples mariés. Parmi ceux qui sont en union de fait, 75 % des couples ont des comptes séparés, 11 % ont un compte commun et 12 % combinent les deux types de comptes. Parmi les couples mariés, 40 % ont des comptes séparés, 40 % ont un compte commun et 20 % combinent les deux. L’étude montre en outre que le choix d’une stratégie de gestion du revenu est fortement lié à des caractéristiques socio-économiques qui diffèrent systématiquement entre les couples mariés et les couples en union de fait (Laporte et Schellenberg, 2011).

On observe un lien étroit entre la probabilité de mettre les revenus en commun et la durée de la relation. Les couples dont la relation dure depuis moins de 5 ans sont les plus susceptibles de séparer leurs revenus, ceux qui sont unis depuis plus de 20 ans sont les plus susceptibles de les mettre en commun et ceux dont la relation dure depuis plus de 10 ans et moins de 20 ans ont une probabilité intermédiaire de partager leurs revenus (ibid., p. 19).

Les personnes nées au Canada ont une plus forte propension à séparer leurs revenus que les personnes immigrées. On sait par ailleurs que le modèle de la famille où le mari est l’unique soutien existe au sein de nombreux groupes de la population immigrée, alors qu’il décline généralement dans la population native.

Dans l’ensemble, les couples québécois ont moins tendance à avoir une gestion commune de leurs revenus que ceux qui résident dans les autres provinces ou territoires. De même, le fait de parler français est associé à une plus grande probabilité de séparer les revenus au sein du couple. Il n’existe pas d’études qui expliquent cette particularité.

Les couples qui n’ont pas d’enfants sont moins sujets à mettre leurs revenus en commun que les parents d’enfants. Ceux dont les enfants sont encore à la maison sont plus susceptibles de mettre les revenus en commun que ceux dont les enfants ne résident plus au domicile familial. La nécessité de subvenir aux besoins des enfants constitue donc un motif répandu de partage des dépenses par les parents.

Les personnes ayant déjà été mariées ont une probabilité deux fois plus grande d’opter pour la séparation des revenus que les personnes jamais mariées auparavant.

Enfin, la probabilité de séparer les revenus augmente avec le revenu de la femme, mais ne dépend pas du revenu de l’homme ni du rapport entre le revenu des conjoints. Laporte et Schellenberg (2011) y voient une plus grande importance accordée à l’indépendance ou à l’autonomie par les femmes touchant de hauts revenus que par les autres. Le désir de garder le contrôle sur son revenu personnel ou une conception différente de la propriété des biens personnels sont d’autres facteurs entrant en ligne de compte.

Les stratégies de gestion du revenu durant la relation se répercuteront sur les modalités de partage des revenus et des actifs entre les membres du couple, à la fin de la relation.

Le partage des responsabilités parentales

Les Québécoises sont aujourd’hui très nombreuses à exercer un emploi sur le marché du travail et, dans tous les groupes d’âge, leur taux d’activité est voisin de celui des hommes. En effet, si l’on s’arrête à la population âgée de 25 à 54 ans, soit la tranche d’âge où se conjuguent la plus grande part des responsabilités familiales et l’activité professionnelle, 84,3 % des femmes occupent un emploi rémunéré en 2012, contre 90,5 % des hommes.

En contrepartie de cette intensification de l’activité professionnelle des femmes, on n’a pas encore assisté à une diminution importante de la part des tâches et des responsabilités familiales qui pèsent sur leurs épaules. Nous verrons dans la présente section que les femmes assument, encore aujourd’hui, une plus large part des soins des enfants et du travail domestique que les hommes.

Les stratégies qu’elles mettent en œuvre pour s’acquitter des obligations familiales qui leur incombent toujours vont du choix d’un emploi rémunéré moins exigeant à la diminution des heures de travail rémunéré ou, pour un certain nombre d’entre elles, au retrait temporaire du marché du travail.